Мое имя - стершийся геоглиф. Ближайший к Костанаю памятник эпохи энеолита-бронзы так и не раскрыл своих секретов. Но еще способен

Игорь НИДЕРЕР

Можно сразу рассказать конец? Ровесник новокаменного века, «Костанайский тетрагон», который исследователь Дмитрий ДЕЙ случайно нашел 9 лет назад, за все эти годы никто не исследовал, ничего там не обнаружил, в список объектов для археологических исследований его не включили, и вообще, на этом месте ничего интересного за последнюю пару тысяч лет не произошло. Но есть и хорошие новости. А теперь, как говорят на ТВ, подробности - в материале нашего корреспондента.

Это знак!

Говорят, все самые интересные открытия делаются случайно или попутно. Итак, в октябре 2016 года 13-летний Артур Дей, сын первооткрывателя геоглифов в Костанайской области Дмитрия Дея, планировал с одноклассниками в поход в лес. Он просит своего отца показать на карте кратчайший путь до Аракарагайского лесничества. Дмитрий использует Google Earth… и вот он, новый знак. Фантазии хватило, чтобы назвать четырехугольник тетрагоном (τετράγωνον, с любовью к Древней Греции).

Дмитрий Дей: «Тетрагон находится на территории городской агломерации и поэтому разрушается» / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Прелесть новой находки в том, что этот неолитический памятник - в пределах городской агломерации. Если надо исследовать, поехал, что-то там покопал, потом съездил домой пообедать, и так далее. Не нужно мотать сотни верст до всяких там триквестров, квадратов, линий и прочей геометрии древних времен, ставить лагерь, озадачиваться пополнением запасов провизии. Благорасположение, благоприятность для исследования и прочие бла-бла-бла.

- Единственная, конечно, проблема, - признается сам Дмитрий Дей, - состоит в том, что сохранность этого геоглифа весьма плачевная, потому что он находится в среде сильного антропогенного воздействия. То есть там был постоянный выпас скота. Может быть, когда-то здесь даже пахали.

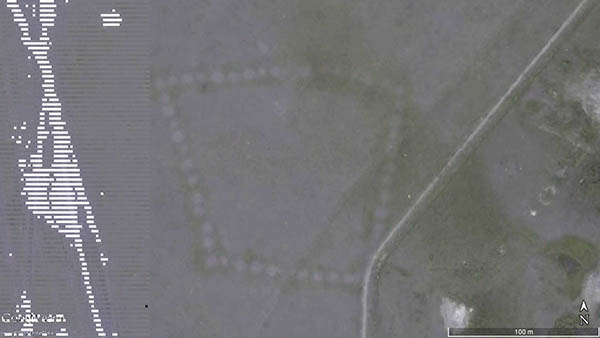

Это привело к тому, что ныне высота некогда достаточно высоких курганных холмиков тетрагона составляет всего 10-15 см, а сама фигура видна только со спутника, и то лишь весной, когда вокруг бугорков трава в определенное время вырастает чуть выше, чем на них самих. Но он есть.

Для сравнения: на «Большом Ашутастинском кресте» в Тургае, где никто не пашет и не сеет, а скот - случайный гость, холмики достигают 80 см.

По форме «Костанайский тетрагон» - перекособоченная трапеция с одним почти прямым углом. Самая длинная сторона - 171 м, а боковая западная - 137. Почему так построили?

- По поводу формы, - объясняет Дей. - Этот геоглиф в списке из 129 обнаруженных у нас в регионе - не самый ранний. Начал строиться примерно 5 тысяч лет назад, а это новокаменный век. Его достраивали в эпоху бронзы и раннего железного века. Заключаю так, потому что он сложносоставной. Первоначально это была одна линия, которую в более позднюю историческую эпоху криво-косо соединили дополнительными курганчиками до неправильного четырехугольника. «Пристройку» сделали примерно 3 000-2 500 лет назад. А вот теперь самое интересное: для чего древним степнякам было «модернизировать» сооружение через такой громадный срок?

Слушай, зачем так делаешь, а?

И вот основная история Дмитрия. Около 5 тысяч лет назад в наших краях обитали племена эпохи энеолита. В энеолите (переход от камня к меди, на нашей территории это середина III тысячелетия до н. э. - начало II тысячелетия н. э.) Эти ребята, помимо охоты, уже разводили коров, то есть переходили к производящему хозяйству.

Рядом с нашим геоглифом есть обмельчавшее озерцо Дачное, возле которого археологи еще в середине прошлого века отыскивали кое-какие артефакты, отсюда и сведения о насельниках этих мест. Впрочем, сейчас территория возле озера сто раз перепахана, застроена, то есть культурные слои разрушены, и вести раскопки вряд ли целесообразно. Какие-то фрагменты, конечно, можно найти: отщепы, осколки керамики, но их датировка будет спекулятивной.

В общем, если маханджарцы (неолит) начали создавать ранние геоглифы как утилитарные пригоризонтные обсерватории, которые помогали определить время охоты на кочующих сайгаков (это тоже пока предположение, хотя и очень сильное), то их потомки, не зависевшие особо от промысла и ловли, переосмыслили линии курганов, как объект поклонения солнцу, добавив сакральную, но совершенно непрактичную с точки зрения астрономии отсебятину. Это, вероятно, и придало окончательной постройке неправильную форму, за которую «Костанайский тетрагон» даже прозвали «Батареей». Не древние люди, конечно, а мы.

- Традиционность оставила огромный след в формировании культуры племен эпохи энеолита и бронзы, - предполагает Дмитрий Дей, - и геоглифы трансформировались из хозяйственной потребности в культ. За счет наблюдения Солнца человек предсказывал какие-то события, и само Солнце было обожествлено, ведь наше светило непосредственно помогало людям в выживании. Наземные знаки становятся своего рода храмами Солнца. Меняются интерпретации, меняется форма этих объектов, то есть им уже не нужна линия или шкала. Особенно в последних по времени появления геоглифах возникают кольца - конструкция с точки зрения наблюдения места восхода Солнца совершенно бесполезная, но ведь Солнце же круглое! И древние степняки начинают закрывать линии в круг или в четырехугольник, как у нас. Одна особенность, уже никак не объясняемая, сохранена - курганов всегда нечетное количество. Так требовалось первым строителям геоглифов, когда для наблюдения нужны были три точки на шкале: два солнцестояния, разнесенных по двум крайним точкам и два равноденствия в одной точке. Эти точки размещались на возвышенностях холмиков, которых, следовательно, получалось либо три, либо пять, семь и так далее.

Примеры, когда потомки переосмысливали первоначальное предназначение возведенных предками сооружений, встречаются нередко. Римский Пантеон в 7-м веке превратился из храма языческих богов в церковь. Месопотамские зиккураты из места общения с Небом были переоборудованы потомками в защитные башни. Можно вспомнить и римские акведуки, после упадка империи перелицованные из объекта античного ЖКХ в укрепления и даже элементы дорожных систем…

Нам это неинтересно

«Костанайский тетрагон» медленно, но неуклонно разравнивается и постепенно пропадает. Прямо на геоглифе или рядом с ним - такие нежелательные для археологов соседи и явления, как выпас, строительство баз или складов оборудования, ограждения и заборы, газопровод, небольшой аэродром для частных АН-2…

Вот так нечетко знак виден на Google Earth и то при определенных условиях / Фото из архива «НГ»

- «Тетрагон» - достаточно большой объект, - замечает Дмитрий, - и можно, даже удобно проводить раскопки, по идее, для исследователей, для специалистов, потому что он находится буквально, как мы говорили, в агломерации. Но этот объект, к сожалению, не попал в поле зрения и интересов археологов КРУ. Почему-то они не ввели его в свод памятников. Ведь дело в том, что в нашу организацию, «Центр исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия», новый объект для исследования нужно еще ввести, а это могут сделать только аккредитованные археологи.

А пока можно только, что называется, привлекать внимание. Почти невидимый, геоглиф непривлекателен с точки зрения туризма: а на что там смотреть?

А это - если немного обработать и добавить резкости / Фото предоставил Дмитрий ДЕЙ

- Эти объекты вообще интересны государству, прежде всего, как туристическая дестинация. А для проведения академических археологических и палеоантропологических исследований - во вторую очередь, - отмечает Дмитрий. - Ключевые слова здесь - «результативность» и «экономический эффект», потому что затрачиваются бюджетные средства, а они должны возмещаться в виде развития туристической отрасли в Костанайской области, должны создаваться рабочие места.

На «Тетрагон», оказывается, тоже приезжают эзотерики, но таковых единицы. В основном духовных искателей манит «Уштогайский квадрат» и прочие тургайские конструкты.

- Потому что там мы сразу же формируем комплекс, - объясняет Дей. - Человек приезжает, чтобы посмотреть геоглифы. При этом он же может оценить красивые виды, насладиться природой. Ведь по дороге степи, дикие степи! Вот турист мимоходом заезжает в Наурзумский заповедник - и начинаются там, как Амазонка, заросшие речки, реликтовый бор с 220-летними соснами…

А чем вы там занимаетесь?

Исследователь говорит: работая уже три года в «Центре исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия» при управлении культуры, он немалого достиг хотя бы потому, что государство выделило средства на проведение исследований геоглифов - был сделан акцент на их пресловутый «высокий туристический потенциал».

Полевая работа - всегда находки, открытия и новые гипотезы / Фото из архива «НГ»

- Потому что о наземных знаках публиковали материалы ведущие иностранные издания: National Geographic, Discovery… New York Times опубликовал большую статью, и после этого начал большой интерес проявляться.

Сейчас сотрудники Центра завершают подготовку отчета о шести экспедициях археологического сезона 2025 года - идет описание артефактов, обнаруженных этим летом и осенью.

- Мы ездили исследовать две главных линии - это Сандыктау возле Уштогая, где в 180 метрах на родниках мы обнаружили стоянку эпохи неолита Маханджарской культуры. А южнее, в районе Акколя, на родине Ахмета Байтурсынова, мы исследовали Кызылобинскую линию, которая тоже по нашей классификации относится к самым ранним геоглифам. И здесь нас вообще ждал сюрприз: прямо на одной из насыпей геоглифа мы обнаружили три фрагмента керамики Маханджарской культуры. Но как об этом узнает ученый мир? Теперь, конечно, у нас будет подготовлен отчет. И сейчас с нашими материалами работают еще и кандидат исторических наук, специалист по неолиту Елена Викторовна Подзюбан. Она проводит идентификацию артефактов и их качественное описание. Скорее всего, она будет готовить научную публикацию, либо же за это возьмется археолог Куаныш Абильмаликов, который был с нами в экспедиции.

В следующем году, говорит Дмитрий Дей, запланированы около пяти экспедиций. Точки уже определены, хотя еще не утверждены. Если помогут партнеры-меценаты, удастся провести генетический анализ одного из мест захоронений.

- Я готовлю нормальную первую большую книгу, монографию о наших геоглифах, - рассказывает Дмитрий. - Пока не буду указывать ни деталей, ни вариантов названия. Она выйдет на английском языке в США или в Канаде, то есть нам нужно повторить эффект публикации в мировом массмедиа.

Выход монографии запланирован на конец 2027 года. Вторым изданием, завершает свой рассказ Дей, последует публикация на казахском и русском, которая, вероятно, увидит свет в 2028-м.

Последние новости