Куда везет локомотив переработки - Необходимость изменить задачи, полномочия, саму суть МСХ обсуждали на семинаре в Костанае

Он был посвящен проблемам переработки. Формально тему задал призыв президента за три года довести объем переработанной продукции в стране до 70%. Уже и комплексный план для этого родился. Однако за предыдущие пять лет подобный же документ, создаваемый в недрах отрасли, так и не был согласован. А самый успешный ее сектор - мукомольный - развивался вообще без государственной поддержки. «Не благодаря, а вопреки», - сказал председатель Совета учредителей «Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана» Евгений ГАН, чье сообщение на семинаре было, пожалуй, самым информативным.

Немного о достижениях

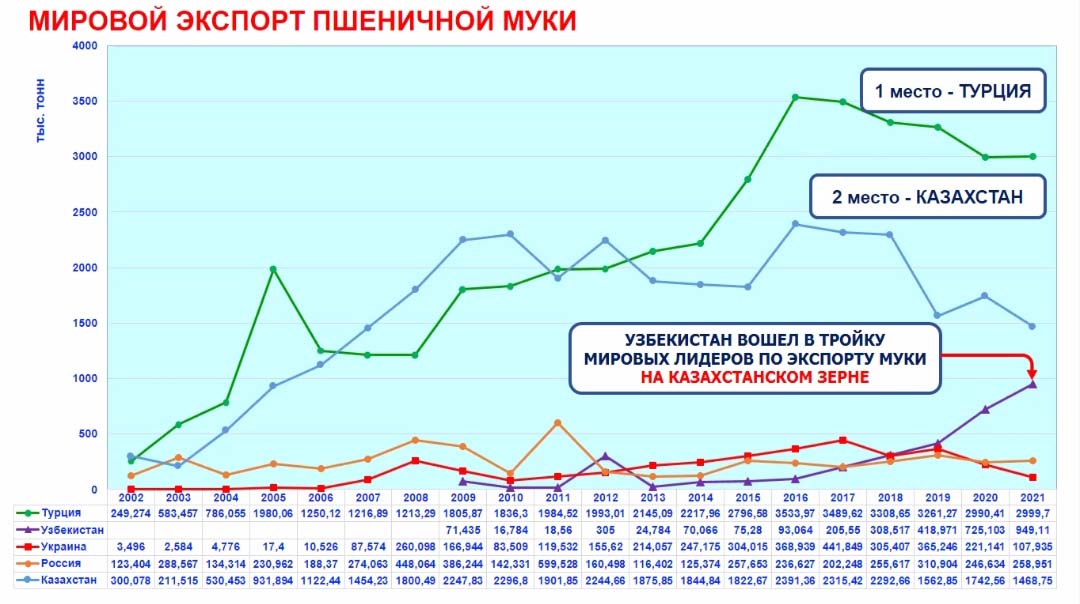

Он был одним из приглашенных на семинар-совещание экспертов. Собирались на площадке палаты предпринимателей Костанайской области. Инициативу к тому проявила партия «Ауыл», которая давно выступает за разработку закона о продовольственной безопасности. Участники обсуждали тренды транснациональных рынков. Ни больше ни меньше. И понятно, почему больше всего говорили именно о продуктах перемола зерна - это единственный сектор, где Казахстан долго фигурирует в качестве солидного мирового игрока. Правда, уже не главного лидера.

Зернопереработку назвали локомотивом всего АПК. По данным названного выше отраслевого союза, мукомолы закупают ежегодно около 5,5 млн т казахстанского зерна, оставаясь самым крупным и самым постоянным покупателем, гарантирующим сбыт зерна, выращенного на 4,5 млн га. (Примерно столько сеет Костанайская область). В целом зернопереработчики приобретают около 7 млн т зерна, производя, кроме муки, комбикорма, крупы и продукты глубокой переработки. Последних, впрочем, пока немного.

На внутренний рынок поставляется ежегодно около 1,8 млн т муки, так что обеспеченность ею в стране - самая высокая среди прочих товарных групп, импорт муки составляет не более 0,5%. Такого показателя обеспеченности отечественным продуктом нет больше ни по одному виду продовольствия. На экспорт идет 62% муки, и по этому показателю нет аналогов в перечне другой продукции переработки.

В год мельницы продают более 1 млн т отрубей, то есть участвуют в производстве кормов для животноводства.

Динамика роста экспорта в связи с изменением пошлин

На мельничных предприятиях страны сегодня работает около 10 000 человек, в смежных отраслях (пищевая промышленность, транспорт, торговля) - от 80 000 до 100 000 человек.

Однако количество действующих мукомольных предприятий в РК сокращается, из имеющихся 250 действует 70 (37 - в Костанайской области).

На условиях равного доступа

О том, что как раз на развитие этой отрасли требуется скорректировать точку зрения государства, зернопереработчики твердят давно. В частности, о необходимости изменить политику установления пошлин при экспорте зерна и продуктов перемола, ведь с 2009 года и по сей день это равный доступ. Их не слышали и не слышат. Результат налицо.

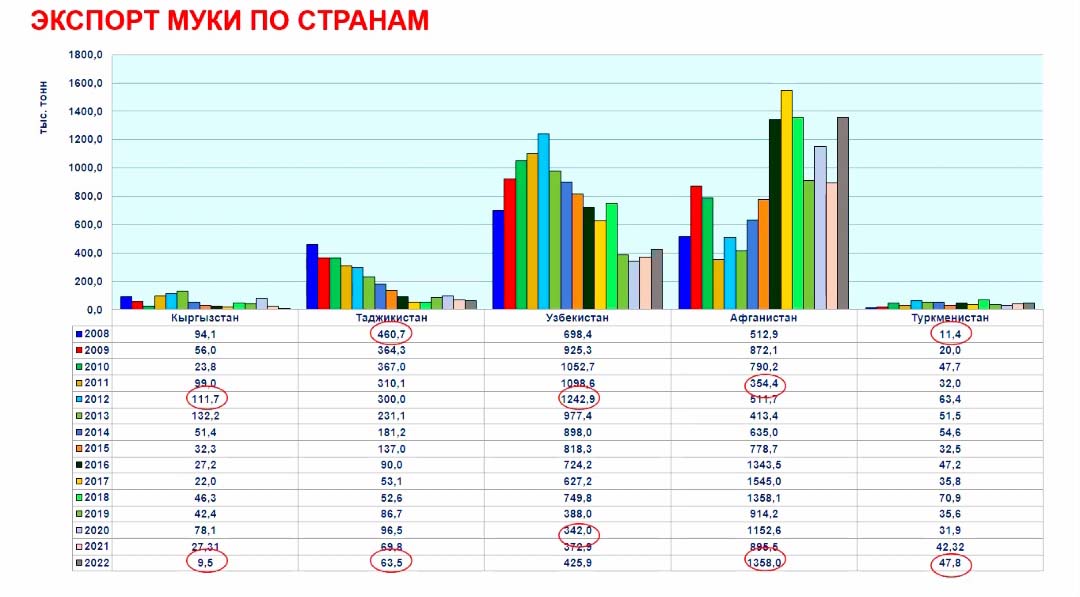

Динамика снижения экспорта муки в страны Центральной Азии, кружками выделены максимальные и минимальные поставки

Один из традиционных рынков сбыта казахстанской муки - страны Центральной Азии. По данным Союза зернопереработчиков, поставки туда постоянно снижаются. Особенно в Узбекистан, который сегодня вошел в мировую тройку лидеров по экспорту муки, перерабатывая более 1 млн тонн казахстанского зерна. К его опыту присматривается Таджикистан.

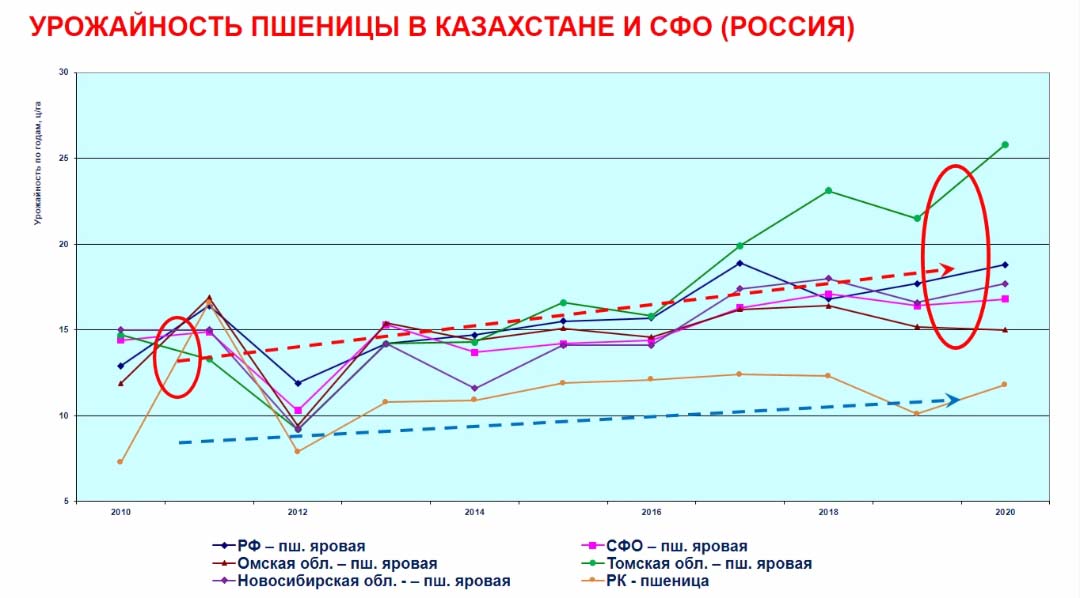

- Основной наш потребитель сегодня - Афганистан, в 2022 году он приобрел свыше 70% экспортной муки из РК, в отдельные месяцы доля ввоза в эту страну нашей муки доходила до 90%, - сказал Евгений Ган, - а молиться мы должны по большому счету на Пакистан, который перестал поставлять афганцам муку... Но что касается развития отрасли, то для меня лично Узбекистан - пример того, как нужно действовать, создавая переработку. Другой пример - Россия. РФ ввела экспортные пошлины на пшеницу, но не ввела их на муку. В итоге экспорт она резко увеличила. Если в 2021 году экспорт муки оттуда составлял 261,1 тыс. т, то в 2022 году - сразу 880 тыс. т. А в этом году, в октябре, был прогноз на 950 тыс. т, сейчас он вырос до объема более миллиона тонн. И нас еще спасает, что большая часть этого экспорта пока ориентирована не на страны Центральной Азии. Продажи туда гораздо меньше того, что россияне могли бы поставить. Но сейчас в центральном поясе РФ активно строятся мельницы. И это для нас должно быть очень громким звонком. Тем более что мы проигрываем России по урожайности.

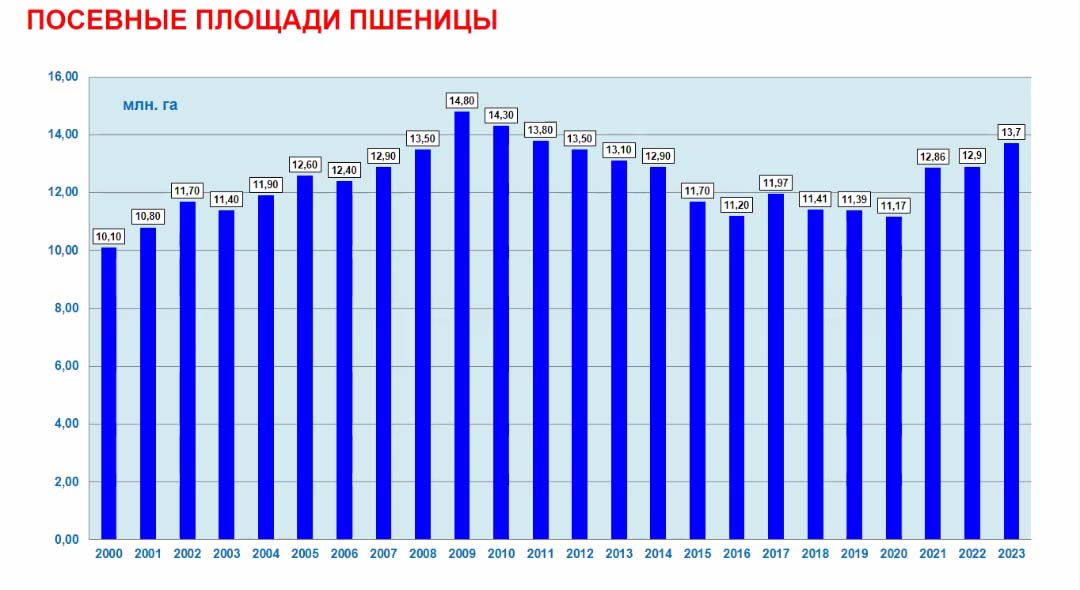

Зерновые парадоксы

На семинаре признали, что были времена, причем совсем не так давно, когда тема необходимости наращивать производство зерна на фоне регулярно возникающих сложностей со сбытом будто стушевалась. Требование диверсификации в растениеводстве как бы само собой подразумевало уменьшение производства пшеницы. И ладно бы площади под нее сокращали, внедряя интенсивные технологии. Нет, речь именно о количественном снижении производства. Неоправданном, по мнению экспертов, из-за пренебрежения анализом рынков, где ситуация постоянно меняется под влиянием множества факторов.

- Когда мы в Казахстане начинали сокращать площади под пшеницу, мы ни в среднесрочном, ни в долгосрочном планировании не просчитали, что будет с нашим историческим рынком. А в центральноазиатских странах плюс Афганистан население прирастает на 2,2 млн человек в год, - дал справку Евгений Ган. - И традиционная культура питания у них предполагает потребление до 500 г хлеба в день. И она меняться там в ближайшее время не будет, потому что уровень жизни резко не изменится. То есть эти рынки для нас остаются приоритетными. Если мы не выровняем положение, не поднимем урожайность пшеницы, потеряем их... В последние три года у нас начали расти посевные площади, они еще не достигли уровня 2009-2010 годов. Но, конечно, на сегодняшний день намного актуальнее не площади наращивать, а повышать урожайность. При этом среднесрочные и долгосрочные прогнозы по климату указывают, что условия производства пшеницы будут ухудшаться. Вот что надо учитывать.

Все слова, слова...

С этой точки зрения обсудили проект комплексного плана развития перерабатывающих отраслей, разработанный в рамках поручения президента. Критиковали за декларативность. План предусматривает, например, рост производительности труда в сельском хозяйстве до 2030 года в 3 раза, повышение урожайности пшеницы в те же сроки - до 20 ц/га, пересмотр налоговой политики для стимулирования экспорта продукции АПК, активное развитие глубокой переработки зерна, внедрение института единого зернового оператора.

Последнее предложение расценили как монополизацию торговли. Припомнили, что опыт такой был в Канаде и, кажется, в Австралии. Но в той же Канаде Зерновой комитет, несмотря на солидную историю (был реализатором пшеницы на мировом рынке с середины 40-х годов), был распущен федеральным правительством в 2011 году.

Что касается остальных пунктов, то выглядят они неконкретно: если так мощно планируется поднять урожайность, то надо указывать, за счет чего, и считать затраты на удобрения, элитные семена и т. д., а серьезный рост производительности труда вызовет закрытие рабочих мест на селе, то есть тут же должна быть приложена программа трудоустройства. Намерение ввести эффективное налоговое стимулирование экспорта разбивается об опыт хронического невозврата НДС. Глубокая переработка зерна - тема модная и дело нужное, но вряд ли массовое. Нелегкая судьба единственного в РК предприятия этого профиля - ТОО «Bio Operations» в СКО - демонстрирует, какие длинные инвестиции требуются. Захочет государство 5-7 лет поддерживать предприятие?

Чье же дело торговать

Евгений Ган: «Узбекистан - пример того, как развивать с нуля отрасль»

- Что я вижу и чего нет в этом плане? Что у нас давно назрела необходимость изменения статуса МСХ, оно должно стать министерством агропродовольствия, агропродовольственных рынков, - высказал мнение Евгений Ган. - Перейти на другой тип планирования - с планирования от производства к планированию от продаж. Для этого ему нужна аналитическая служба, изучение внешних рынков. Пример: мы начали сокращать посевные площади по пшенице, но мы абсолютно не понимали, что рынок Средней Азии потребует это количество зерна. И нам придется возвращаться назад. Переработка и пищевка до сих пор как примкнувшие к этому министерству. Один из глав МСХ так и говорил: «Торговать не наша проблема, наша - производить». Это в принципе неправильно. Еще что наболело - прозрачность и достоверность. Мы не верим статистике. Слышим данные, чешем затылок и думаем, сколько надо от них отнять - миллион, два. Мы не видим оперативных данных по исполнению каких-то программ. Да что программ. Еще 3-5 лет назад на сайте МСХ отображался ход уборки. Теперь уборка завершилась, а у участников рынка понимания нет, чего и сколько собрали. Сколько hi-pro, а сколько проросшего зерна в целом по стране. Железная дорога - никаких оперативных данных по исполнению объема перевозок на текущее число мы не видим. КТЖ говорит, что невозможно их открывать, это коммерческая тайна. То есть сидящие здесь бизнесмены свои данные открывают, своих контрагентов, все вплоть до цен, а КТЖ назвать не может, сколько они перевезли зерна, муки, например. Да, через три месяца, благодаря таможне, мы это увидим. Но это будет осетрина далеко не первой свежести, потом она никому не нужна. Надо менять законодательство, менять понятие коммерческой тайны, иначе мы никуда с места не двинемся.

Те же пожелания прозвучали по проекту комплексного плана. Требуется сделать его конкретным и реалистичным.

Фото предоставлено пресс-службой НПП

Последние новости