«Героический ореол не слепит глаза»

Дмитрий ЛЕГКИЙ, специально для «НГ»

Подвиг целины - как его описывают в учебниках и как это было в жизни ровно 70 лет назад

В Кустанай прибыл первый отряд молодых механизаторов-добровольцев из Украины. 28 февраля 1954 г. / Фото облгосархива

28 февраля 1954 года в Кустанай прибыл первый отряд молодых механизаторов-добровольцев, посланцев братской Украины. Под таким заголовком в областном архиве сохранилась одна из первых фотографий первоцелинников.

Действительно, ровно 70 лет тому назад освоение целины началось именно в степях Кустанайской области. В год исторического юбилея такая знаменательная дата должна найти свое достойное место, не дожидаясь соответствующих государственных постановлений. В этом давно назрела насущная необходимость, так как ныне стало модным в казахстанских СМИ и некоторых псевдонаучных трудах (что затем перекочевывает в студенческие и магистерские работы) выносить смелый «исторический вердикт», чуть ли не «приговор целине». По одним учебникам «идея целины не носила неизбежно-необходимого характера и время доказало неправильность выбранного пути», а в некоторых вообще выражается радость, что ныне «героический ореол не слепит глаза» (школьные учебники 2003-го и 2009 г.). Псевдонаучная вакханалия разрасталась особенно накануне юбилеев: 50- и 60-летия, а ныне 70-летия освоения целинных и залежных земель. Мы не имеем права в этом случае играть в молчанку.

Первые ученики Орджоникидзевского совхоза. 1954 г. / Фото облгосархива

Чем была целина для нашей истории в трудный послевоенный период? «Великим подвигом партии и народа», блестящим прорывом в области сельского хозяйства или очередной пропагандистской шумихой, неуклюжей попыткой быстрым и наименее затратным способом решить сложную экономическую проблему? Что дала целина стране, как жили и трудились люди, приехавшие осваивать новые земли из самых различных республик и областей Советского Союза? Ответы на эти и другие вопросы дала сама жизнь.

Приемка первой партии тракторов ДТ-54, прибывших для освоения целинных земель. Ст. Кустанай. 11 февраля, 1954 г. / Фото облгосархива

Пленум ЦК КПСС, состоявшийся в феврале - марте 1954-го, принял по докладу Н. С. Хрущева постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Задача была грандиозная: в течение двух-трех лет удовлетворить растущие потребности населения страны в продовольственных продуктах и обеспечить сырьем легкую и пищевую промышленность и вместе с тем обеспечить всей массе колхозного крестьянства более высокий уровень материального благосостояния. Так начиналась целинная эпопея.

Новоселы у целинных палаток в часы досуга. 1954 г. / Фото облгосархива

Перед посевом. 1955 г. / Фото облгосархива

Что дала целина казахской степи? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. С одной стороны, не до конца продуманное вторжение в природу (вспомним мощнейшие пылевые бури 1960-х годов). С другой стороны, большой хлеб для страны и социально-экономическое развитие регионов. Ясно одно, что это был героический труд сотен и тысяч людей. Мы не идеализируем целинную эпопею, в ходе освоения и строительства имели место серьезные упущения, авралы, ошибки. В революционном порыве распахивали и непригодные земли для возделывания зерновых, суглинки вызвали эрозию почвы, обрабатывали вокруг озер водосборную территорию, что вызвало обмеление и даже высыхание озер, допускалась на первых порах бесхозяйственность в отношении к технике.

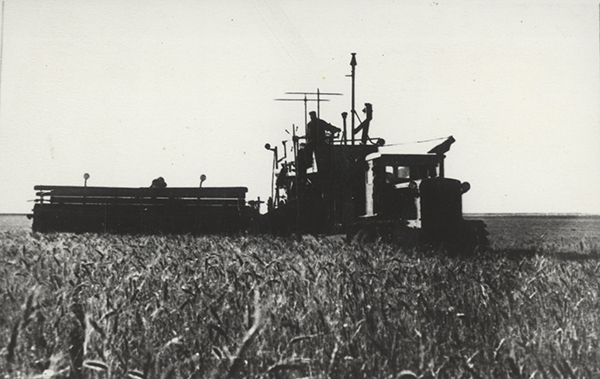

Уборка первого целинного урожая. 1955 г. / Фото облгосархива

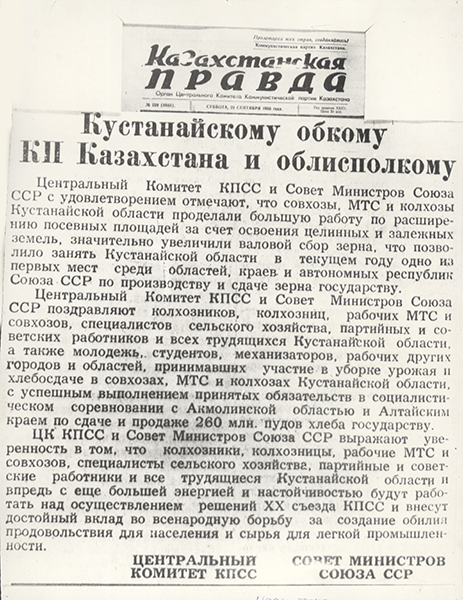

Письмо Кустанайскому обкому КП Казахстана от ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 29 сентября 1956 г. / Фото облгосархива

Вместе с тем были и грандиозные результаты. В 1954 году Костанайская область имела 6 105 гектаров пригодных для пахоты земель, из которых засевалось менее четверти. В следующие годы область становится одним из крупнейших зерновых районов СССР. Статистические данные показывают, что подъем целины сделал плодородными более 5 млн га земли, которая дала государству 4,4 млрд пудов хлеба. Производство зерна в области увеличилось в 5 раз, продажа - в 6,5 раза. Эксперты указывают, что только с 1954-го по 1957 год в нашу область переселились более 150 тысяч человек 40 национальностей. Было построено свыше 100 новых совхозов и населенных пунктов со школами и культурно-бытовыми объектами. Далее появились новые города, железные и шоссейные дороги, сети водопроводов и линии электропередач. К весне 1954 года на казахстанской целине было организовано свыше 120 совхозов. В том же году целина дала свыше 40% сбора зерна. Увеличилось производство мяса и молока.

Контора управления УМР Кустаная. Вторая половина 1950-х гг. / Фото из личного архива А. И. ЛЕГКОЙ

За 1950-1975 гг. эксплуатационные пути железных дорог в Кокчетавской, Кустанайской, Павлодарской, Целиноградской и Северо-Казахстанской областях выросли с 1 713 до 3 896 км, а длина дорог с твердым покрытием за это время увеличилась с 2,3 тыс. до 44,2 тыс. км.

Уборка первого целинного урожая на полях Каиндинского совхоза Амангельдинского р-на. Сентябрь 1960 г. / Фото облгосархива

Специалисты отмечают: согласно мировой практике, для снятия продовольственной проблемы достаточно добывать в год на одного человека до 1 т зерна. В Казахстане в последние годы добывалось до 1,5 т в год на одну душу.

Да, действительно, целина была революционной перестройкой сельского хозяйства «большевистскими методами», используя все ресурсы «командно-административной системы», когда возникало немало трудностей и проблем. Сейчас в научный оборот введены документы, имевшие «полусекретный» характер в советский период, которые освещают не только официальную, «парадную» сторону истории освоения целинных земель. Никогда не было секретом, что вместе с комсомольцами, добровольно ехавшими на целину, туда же пытались отправить и «проблемный» контингент, включая спецпоселенцев и заключенных. Все это было, когда пошел большой хлеб, пошла работа на пределе, советская власть, как в годы войны, давала возможность всем гражданам своей страны найти свое место в жизни. Но основной массе целинников комсомольская путевка (фото ее оригинала украшают многие книги по истории целины) давала «путевку в жизнь».

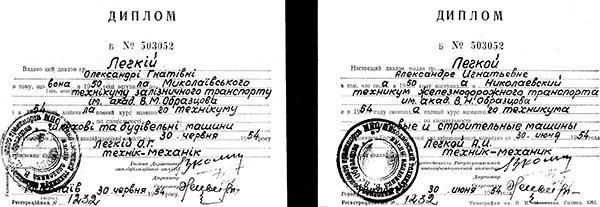

Александра Игнатьевна ЛЕГКАЯ (Золотарева по мужу) 1934 г. р. сдала в областной архив все свои документы первоцелинника, включая стенгазету в украинском техникуме города Николаева, где она получила диплом с отличием.

Диплом об окончании Николаевского техникума железнодорожного транспорта / Фото из личного архива А. И. ЛЕГКОЙ

«В 1955 году вызвали меня в обком и дали знать, что необходимо ехать в Казахстан в Кустанайскую область, управление «Главзападстрой», указав на карте место прибытия - Казахстан, Кустанай, - такие первые строки в ее воспоминаниях. - Это было 9 апреля 1955 года, а 17 апреля - отъезд. Как мне было сказано, я нужна была как работник среднего командного состава. У меня был взят диплом и паспорт, нас сопровождал человек из Николаева до Кустаная».

Фактически она стала первоцелинницей в добровольно-принудительном порядке. Отработав положенный срок, уехала в родной город, где получила в наследство целый дом. Но вскоре, получив письма своих товарищей, они с мужем все продают и возвращаются в Кустанай. Вот такие перипетии судьбы.

Что такое целина? Такой вопрос мастер, затем инженер Шура Золотарева задавала себе тогда и ответила сейчас. Процитируем: «Это в комплексе - пашня полей, возведение автомобильных и железных дорог, заводов и фабрик, строительство совхозов, животноводческих комплексов. В тот период это был зов партии и правительства, и в этот регион навезли работников не только пахать земли, но и возводить стройки. 1955 год - это был рывок строительства по региону сельскому и городскому, организовывались строительные управления и участки. Эшелоны из всего Союза поставляли строительную технику. 25 апреля 1955 года я была определена в «Казстроймеханизацию» десятником на объект возводимого по отсыпке насыпи железной дороги Кустанай - Тобол. Эта работа производилась при помощи мощной техники: экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы из города выезжали, оформив справки по транспортировке, перевозке грунта в тело насыпи, за вчерашний день геодезическая сверка в тело насыпи сверялась заказчиком от железной дороги. Условия бытовые были для меня нелегкими. Я южанка, г. Николаев - на полуострове в колене рек. А здесь к зиме надо было купить валенки, пальто зимнее, за квартиру платить. В Николаеве эта одежда не нужна была, да и зарплата там была в 1954-55 гг. - 920 руб., а в Кустанае - 710 руб. С объекта возвращались уже затемно. На 1 мая в Кустанае несло песком, я заболела, и меня перевели работать в черте города по добыче песка и отправке его в совхозы. Были песчаные карьеры у кладбища городского (Наримановка), и со стороны Тобола речной песок добывали, тут же грузили и отправляли на строительство совхозов. В межобластное управление «Казстроймеханизации» поступала землеройная техника - объемы работ увеличивались. В области возводили жилье, водоемы. Это был настоящий муравейник».

Целина… Когда-то это слово было необычайно популярным, являясь символом героизма и массового энтузиазма, впечатляющих трудовых подвигов. Мы должны сделать все возможное, чтобы в памяти народа навсегда остался великий подвиг людей, которые вновь стали первыми, имя которым - первоцелинники.

Александра с мужем Дмитрием / Фото из личного архива А. И. ЛЕГКОЙ

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. А. Байтұрсынұлы. Выражаю благодарность сотрудникам Государственного архива Костанайской области за предоставленные фотографии

Материалы номера