На темы по изучению своего края

Дмитрий ЛЕГКИЙ, специально для «НГ»

1941 год в жизни Костанайского областного историко-краеведческого музея

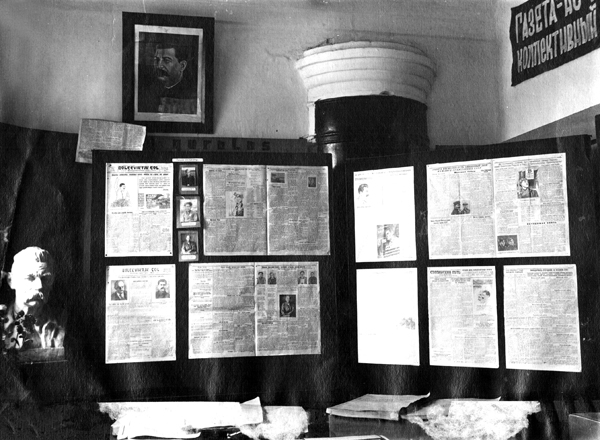

Выставка областных изданий периодической печати. Фото 1930-х гг.

При музее в 1941 году были организованы две новые научные секции: ботаническая, возглавляемая профессором Никоновым, и географическая под руководством преподавателя Кононовой. Музей имел в тот период впечатляющие связи с научно-исследовательскими организациями: институтом неорганической химии АН СССР, торфяным институтом, Комитетом по охране памятников старины и природы КазССР, Наурзумским заповедником, облместпромом, облпланом, облводхозом, Казгеолтрестом.

Поддерживались связи и с музеями: ГИМом, музеем народов СССР, антропологическим, зоологическим, МГУ, музеем революции, с Московским зоопарком, Центральным музеем Казахстана, Северо-Казахстанским, Семипалатинским и Челябинским областными музеями.

Интересная деталь из отчета: «Запущенный донельзя двор музея был расчищен, и к 1941 году высажено 140 деревьев и кустарников, причем растительность на участке распределялась по зонам лесостепи, степи, полупустыни и пустыни, используясь как дополнительные наглядные пособия для школьников». Здесь же проводились «опытные работы с каучконосами, например, очень популярным в условиях дефицита каучука кок-сагызом».

Образование казахских орд

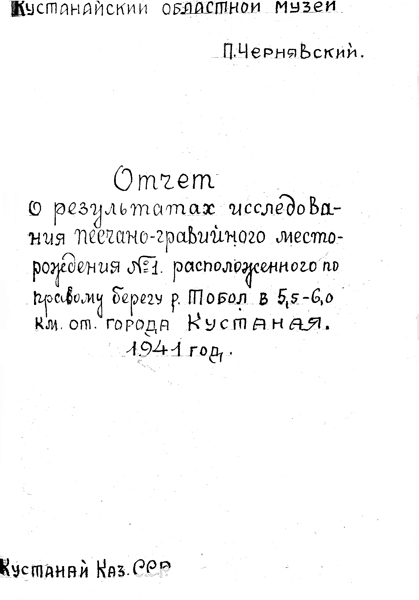

Отчет областного музея. 1941 г.

Накануне первомайского праздника в газете «Сталинский путь» появилась статья (с незатейливым названием «Музей к 1 мая») директора музея Павла Чернявского. Он периодически выступал с публикациями, пропагандируя достижения своего дела. Ему действительно было чем гордиться.

Приведем пример его обзора: «К 1 мая открывается второй раздел исторического отделения. Он состоит из нескольких тем. Тема «Монголы, 13-й век» показывает, что Казахстан являлся частью монгольского государства. Указаны пути первых монгольских походов на Русь и в Среднюю Азию. Тема «Образование казахских орд, 15-16-го века» знакомит с историей образования орд, их территориальным распространением и социально-экономическим состоянием. Тема «Военный захват Казахстана в 18-м и середине 19-го веков» воспроизводит военные походы в Казахстан в начале 18-го столетия, устройство укрепленной военной линии (по рекам Уралу, Уй и др.), продвижение вглубь степей в пределах северо-западных областей. Наглядно представление восстания казахов под руководством Исатая Тайманова и Кенесары Касымова. Экспонатами этого раздела служат вещественный, картографический и иллюстрированный материал. Из вещественных экспонатов наибольший интерес представляют кольчуги, муляжи оружия казахских и русских отрядов, пушечные ядра, скульптура Ермака, пистолеты, казахский лук, наконечники стрел, деньги. Редкие экспонаты - первые денежные ассигнации 1812-1814 годов. Этот раздел дает наглядный материал для изучающих историю СССР и, в частности, историю Казахстана».

Экспозиция историко-краеведческого музея. 1940-1941 гг.

В 1941 году (судя по отчету директора Чернявского) в музее открыты «Антирелигиозный отдел, дополнен новыми темами. Исторический отдел (завоевание Сибири, захват Казахстана)». Наряду с этим были организованы: «Выставка-передвижка на трех щитах - Изучение истории ВКП(б) коммунистами города Кустаная, организованная по заданию и с помощью горкома КП(б)К», которую демонстрировали в горкоме и обкоме КП(б)К, выставку-передвижку «Местные сырьевые ресурсы области» представили на пленуме обкома КП(б)К. С 1941 года с введением в штат (по спецсредствам) постоянного экскурсовода начато «более плановое проведение экскурсий - 150, с посещением - 2 441 человек. Выставки и выставки-передвижки посетило за год 1 661 человек».

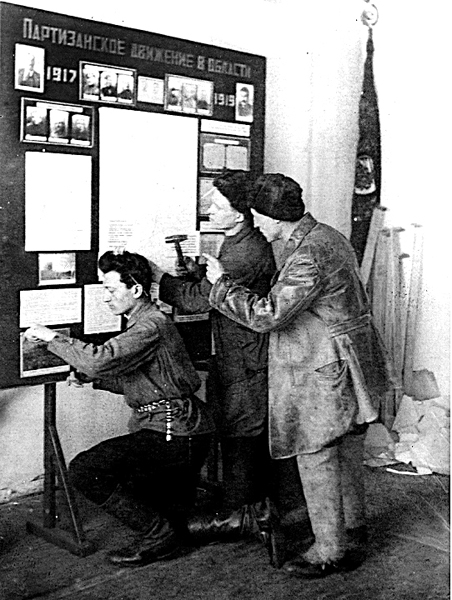

Подготовка в музее экспозиции «Партизанское движение в области». 1930-е гг.

Подготовка в музее экспозиции «Партизанское движение в области». 1930-е гг.

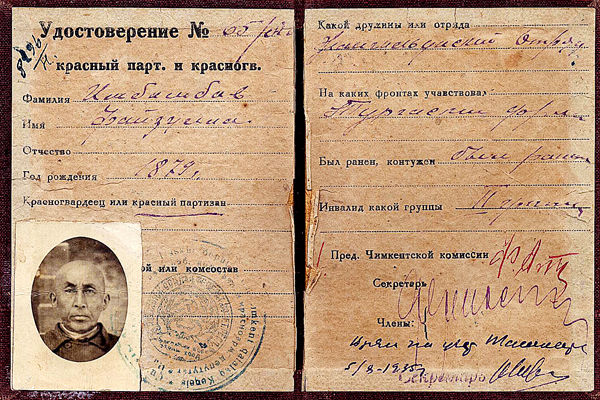

Удостоверение красного партизана

В отчете Чернявского отдельно значился пункт 15. Секции музея. В 1941 году, кроме организованной два года до этого «геологической секции в составе тт. Чернявского, Толстых, Сунцова и Поняевой, организованы еще две секции: 1. Ботаническая, в составе профессора ботаники Л. Н. Никонова (председатель секции), Реутова А. И. (зам. председателя), Беляковой (секретарь секции), Ошева, Васильевой, Залетаевой и Галяхтенко. 2. Географическая, в составе преподавателя Кононовой (председатель секции), Овечкиной, Кан, Судаковой, Латышевой».

Список сотрудников на 1 января 1941 г.

|

Фамилия, имя, отчество |

Возраст |

Должность |

Образование |

Стаж муз. раб. |

Стаж данном музее |

Нацио-нальность |

Партий-ность |

Месячн. оклад |

Штатн., спец. сред. |

|

Чернявский П. Е. |

44 |

директор и научн. сотр. |

средн. и спец. незаконч. |

16 л. |

4 г. |

русский |

б/п |

600 |

штатн. |

|

Реутов А. И. |

55 |

научн. сотр. по совм. |

высшее сельско-хозяйств. |

3 г. |

2 г. |

- |

б/п |

200 |

совмест. |

|

Куров В. Н. |

34 |

художник |

средн. худож. |

1 г. |

1 г. |

- |

б/п |

450 |

штатн. |

|

Чернявская В. А. |

37 |

н. техн. сотр. |

н. средн. |

3 г. |

3 г. |

- |

б/п |

200 |

штатн. |

|

Сиваев А. М. |

26 |

завхоз-счетов |

6 кл. НСШ |

1 г. |

1 г. |

- |

ВЛКСМ |

200 |

штатн. |

|

Олейникова В. Д. |

17 |

кассир-дежурн. |

6 кл. НСШ |

1 г. |

1 г. |

- |

б/п |

100 |

шт. спец. Сред. |

|

Есина Ф. И. |

34 |

исптопщ. уборщ. |

малограм. |

1 г. |

1 г. |

- |

б/п |

120 |

- |

|

Глухова В. А. |

17 |

набл.дежурн. |

6 кл. НСШ |

1 г. |

1 г. |

- |

б/п |

80 |

шт. спец. сред. |

|

Качалов Т. А. |

34 |

дворник |

малограм. |

1 г. |

1 г. |

- |

б/п |

110 |

- |

|

Пузенкова П. И. |

21 |

истопщ. уборщ. |

малограм. |

1 г. |

1 г. |

- |

б/п |

120 |

- |

|

Федько А. Т. |

17 |

дежурн. наблюд. |

3 кл. НСШ |

1 г. |

1 г. |

- |

б/п |

80 |

- |

|

Федько В. М. |

15 |

-“- |

5 кл. НСШ |

1 г. |

1 г. |

украинка |

б/п |

80 |

- |

За 1941 год проведены «нижеследующие основные исследовательские работы». Процитируем строки отчета: «Экспедиция по р. Аять. Основной целью и задачей этого маршрута явилось изучение геологического строения полезных ископаемых и сбор петрографического материала, экспедиция по р. Тобол. Цели и задачи экспедиции были те же - геолого-поисковая работа по Тогузаку. В результате этих работ выявлены, проверены и уточнены месторождения полезных ископаемых: бурые и солитовые железняки, бокситы, фосфориты, мышьяковистые руды, признаки медных оруденений, точильные камни, известняки, строительный камень и др. Установлено, что большинство этих месторождений имеют промышленное значение. Обследование археологических памятников в окрестностях города по р. Тобол (вверх и вниз по течению) проведены кружковцами музея, юными археологами по четырем маршрутам».

Ежегодно возникал вопрос об обеспечении экспедиций транспортом. В отчете это звучало просто: «Основным тормозом в проведении научно-исследовательских работ являлось отсутствие в музее своего транспорта (лошади, автомашины.) В 1941 году, в марте, музею была передана от облоно полуторатонная автомашина ГАЗ-АА».

Вдоль реки Тобол

Как директор музея и начальник экспедиции, Чернявский 15 апреля выступает в газете «Сталинский путь» со статьей «Экспедиции по изучению исторических памятников и богатств области», где напрямую предлагает властям не отмахиваться от обеспечения столь важного дела. Он мог, конечно, сделать это же в установленном порядке (подав просьбу в облисполком), но периодическая печать имела тогда большую силу.

Процитируем: «В текущем году музей проведет большую научно-исследовательской работу. В окрестностях города по р. Тобол на выявленных в 1940 г. стоянках энеолитического человека организуются раскопки этих стоянок человека поздне-каменного века (4 500 л. тому назад). Период исследовательских полевых работ начнется с апреля и будет продолжаться до ноября. В экспедициях и маршрутных работах примут участие, помимо научных работников музея, также ряд специалистов, преподаватели, краеведы и учащиеся старших классов городских школ. Музей уже получил автомашину. Но пока очень плохо обстоит дело с приобретением части снаряжения, обуви, плащей, резиновых сапог и др. Поэтому необходимо учесть это и проявить к нашим энтузиастам-исследователям максимум внимания и обеспечить их для плодотворной работы всем необходимым».

В разделе отчета по результатам экспедиции «Транспортные средства» нередко приходилось писать и так: «Автомашина ГАЗ-АА и пешком».

С 17 по 25 мая (за месяц до начала Великой Отечественной войны) состоялась последняя предвоенная экспедиция «вдоль реки Тобол до впадения в него реки Аять». Чернявский писал: «Состав экспедиции - автор настоящего отчета (он же начальник экспедиции), художник музея - В. Н. Куров (он же коллектор) и художник-любитель, шофер музея С. А. Коляда».

Изучим свой край

Спандияр Кубеев, учитель, член «Общества изучения Казахстана». 1941 г.

От краеведов в течение 1941 года было получено 15 заявок о месторождении полезных ископаемых, некоторые члены «Общества изучения Казахстана» провели работу по специальному заданию областного бюро.

Процитируем документ: «Горбунов (п. Введенский) провел исследование водоема в п. Воскресенском; Новокшанов (Амангельды) провел геологическое исследование оврага Шин-Сай отобрал образцы полезных ископаемых и растений; Чутаев А. провел наблюдение водного режима озера Кара-Сор и для Дома народного творчества (Алма-Ата) сбор казахского орнамента; член областного бюро краевед Ошев А. В. провел наблюдение за причиной гибели тополевых насаждений по городу Кустанаю; член бюро Реутов привлек в члены общества 18 человек. Провел в районах по колхозам несколько бесед на темы о полезных растениях Кустанайской области и о задачах краеведов по изучению своего края член областного бюро Кубеев. Он привлек в члены общества 5 человек и организовал при школе кружок юных краеведов и проводил сбор ботанических коллекций. Ряд членов общества провели исследовательскую работу по выявлению водоемов, пригодных для рыборазведения и сбору сведений о полезных ископаемых. В результате проведенных исследовательских работ, геолпоходов были выявлены месторождения полезных ископаемых: гипса с запасами - 5 250 куб. м, глауконита - 30 000 куб. м, точильного каменя - 10 000 куб. м».

В газете «Сталинский путь» нередко в рубрике «Коротко» можно было встретить сообщения, как, например, 19 января 1941 года: «Учитель-орденоносец тов. Кубеев при исследовании озера Мокрое нашел месторождение мела. Взята проба и послана на анализ». Известный писатель, учитель (долгие годы работал в Аксуатской школе) Спандияр Кубеев состоял членом областного отделения «Общества изучения Казахстана», в 1939 году награжден орденом Ленина.

Музейные работники регулярно публиковали статьи о своей работе в местных и республиканских органах печати. Так, «с 1937 г. до конца 1941 года в журналах и газетах было помещено статей и заметок научными сотрудниками музея Чернявским и Реутовым в журналах - 4 статьи, в газетах - 86 статей и заметок». Фактически по две публикации в месяц выходило из-под пера научных работников музея. При этом в отчете отмечалось, что «в довоенный период отдельных изданий трудов музея не было», но это уже не по вине музейных сотрудников, в рукописном фонде сохранился ряд подготовленных ими научных трудов.

По «организационно-разъяснительным вопросам краеведения» в областной газете «Сталинский путь» были помещены статьи на темы: «1. «Краеведы». Толстых З. П.; 2. «Научная работа на укрепление обороны». Толстых З. П.; 3. Шаир. Реутов А. И.». В это же время организовано выступлений по радио: «1. «Изучим свой край, и природные ресурсы области поставим на службу местной промышленности». Толстых З. П.; 2. «Больше товаров ширпотреба из местного сырья». Толстых З. П.». Обязательным пунктом в отчетах значилось чтение лекций: «О развитии местной промышленности и использование местных сырьевых ресурсов» - 2 лекции в Доме партпроса для партийно-советского актива и 1 лекция в клубе железнодорожников - рабочие и служащие станции Кустанай. Всего присутствовало 155 человек, лектор - Толстых З. П.». В районах также проводились беседы и лекции кустанайских краеведов «на темы по изучению своего края Реутовым А. И., Толстых З. П.».

Вот таким образом накануне Великой Отечественной войны исторический музей в Кустанае проводил самую разнообразную работу, сумев сохранить историческое прошлое родного края и заложив основы музейных фондов.

Автор благодарит сотрудников Костанайского областного историко-краеведческого музея и Государственного архива Костанайской области за предоставленные фотографии и материалы.

Посвящается 110-летию создания Костанайского областного историко-краеведческого музея

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы

Читайте также

С чего начинался когда-то музей

Материалы номера