«Правительственный механизм испорчен»

Дмитрий ЛЁГКИЙ, Ерден ИБРАЕВ, Алибек ТАБУЛДЕНОВ

Пророческая статья Ахмета Байтурсынова накануне Февральской революции 1917 года

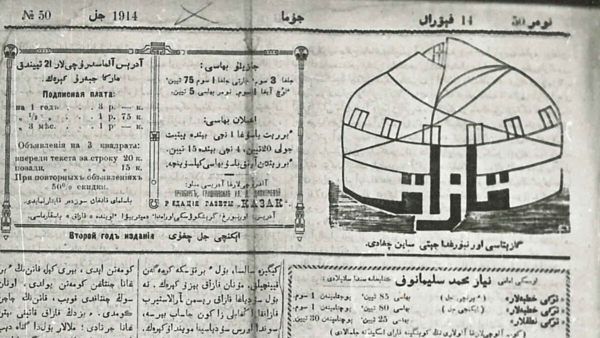

Газета «Казакъ» 1914 г. № 50

В январском номере (№ 213) 1917 г. газеты «Казакъ» («Казах») была опубликована статья ее главного редактора Ахмета Байтурсынова «Политическое положение». Это был второй номер в начале года, вышедший буквально накануне Февральской буржуазной революции в Российской империи. Редактор не переходил «красную черту» перед угрозой очередного пристального внимания царской цензуры или ареста. Таковы были реалии времени. Тем не менее статья поражает политическим предвидением автора, одного из лидеров движения «Алаш».

В настоящее время известны несколько папок документов, посвященных газете «Казакъ» и ее главному редактору в фондах Государственного архива Оренбургской области. В отношении Байтурсынова со стороны властей предпринимались судебные и штрафные санкции, за представителями национальной интеллигенции начала ХХ в. велась слежка, агентурные сведения направлялись в жандармерию и формировались в особые дела.

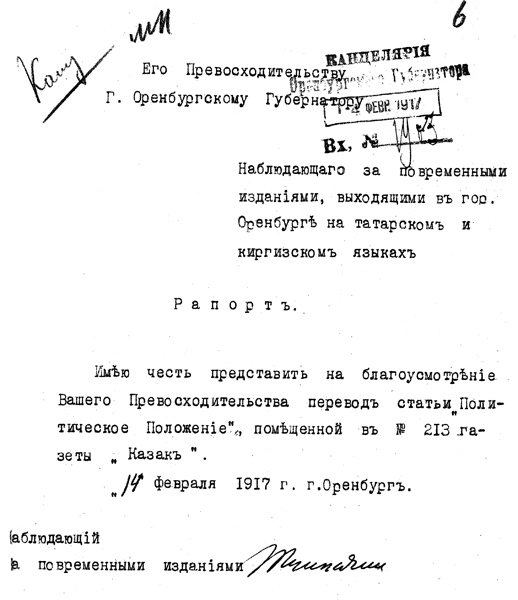

Судя по штампу канцелярии Оренбургского губернатора, 14 февраля 1917 года на его имя поступает рапорт «Наблюдающего за повременными изданиями, выходящими в г. Оренбурге на татарском и киргизском языках». Переводчик сообщал весьма лаконичным образом: «Имею честь представить на благоусмотрение Вашего Превосходительства перевод статьи «Политическое Положение», помещенной в № 213 газеты «Казакъ».

Официальный переводчик и Оренбургский губернатор подвергали анализу статью ровно за две недели до Февральской революции. И тот и другой, конечно, и не подозревали, что уже вскоре сойдут с исторической арены вместе с самодержавием и сами царские губернаторы, и жандармы, и прислуживавшие им чиновники.

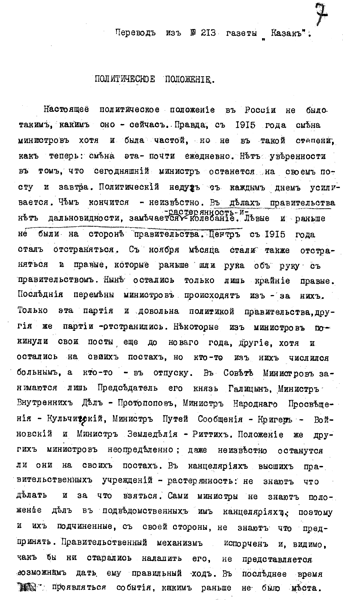

Байтурсынов так прямо и высказал в январе, за месяц до свержения самодержавия. В начале статьи он просто констатирует очевидный факт: «Настоящее политическое положение в России не было таким, каково оно сейчас. Правда, с 1915 года смена министров, хотя и была частой, но не в такой степени, как теперь: смена эта - почти ежедневно». Вывод весьма нелицеприятный для властей: «Политический недуг с каждым днем усиливается. Чем кончится, неизвестно».

При этом в статье следует детальный политический анализ. Процитируем: «В делах правительства нет дальновидности, замечается растерянность и колебание. Левые и раньше не были на стороне правительства. Центр с 1915 г. стал отстраняться».

Аналитические способности А. Байтурсынова позволяли делать выводы и прогнозы, опережающие время. Как советские, так и современные историки приходят к одному выводу, что весной 1915 года в обстановке разразившейся на фронте катастрофы, прогрессировавшего ухудшения отношений между властью и обществом все более ощутимо давали себя знать конфликты внутри Совета министров. Анализируя тревожные события 1917 года, Байтурсынов вновь обращает внимание, что «с ноября месяца стали также отстраняться и правые, которые раньше шли рука об руку с правительством. Ныне остались лишь крайние правые. Последние перемены министров происходят из-за них. Только эта партия и довольна политикой правительства, другие же партии отстранились».

В настоящее время диссертантами (избирая тему «Правые в Государственных думах Российской империи») на защиту выносятся основные положения: «Фракции как умеренно, так и крайне правых не объединяло единое видение идеального типа общественного устройства России. Среди умеренно-правых значительную часть составляли конституционалисты. Раскол правых в 1915 году был расколом между консерваторами-охранителями и консерваторами-конституционалистами». Более века назад Байтурсынов все это хорошо понимал и беспристрастно, как само собой разумеющееся, описывал.

Рапорт наблюдающего за повременными изданиями М. Тунганчина от 14 февраля 1917 г. на имя Оренбургского губернатора

Перевод статьи «Политическое положение» А. Байтурсынова из газеты «Казакъ» 1917 г., январь, № 213

Анализируя в деталях кризис царского правительства, редактор газеты внимательно отслеживает все передвижения в верхах, избегая личных нападок. Авторский сарказм проявлялся весьма дипломатично. Это видно в одном из эпизодов: «Некоторые из министров покинули свои посты еще до нового года, другие хотя и остались на своих постах, но кто-то из них числился больным, а кто-то - в отпуске».

«Положение же других министров неопределенно, даже неизвестно, останутся ли они на своих постах», - так отозвался редактор газеты о судьбе членов царского правительства.

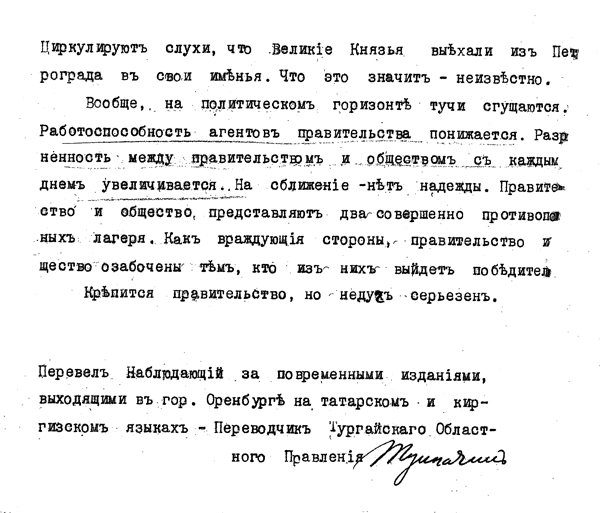

Об агонии царского режима свидетельствовали многие факты. Некоторые детали, которые не делали чести императорской фамилии, Байтурсынов дает, казалось бы, мимоходом, но он бил в точку: «В последнее время стали проявляться события, каким раньше не было места. Циркулируют слухи, что Великие князья выехали из Петрограда в свои имения». При этом автор деликатно замечает: «Что это значит, неизвестно». Зато он ставит окончательный диагноз состояния исполнительного органа царской власти. «В канцеляриях высших правительственных учреждений - растерянность: не знают, что делать и за что взяться, - пишет автор. - Сами министры не знают положения дел в подведомственных им канцеляриях, поэтому и их подчиненные, со своей стороны, не знают что предпринять». Здесь вывод однозначный: «Правительственный механизм испорчен и, видимо, как бы ни старались наладить его, не представляется возможным дать ему правильный ход».

Современные историки отмечают, что с начала Первой мировой войны в 1914 году и вплоть до Февральской революции в правительстве наблюдалась настоящая «министерская чехарда». Во главе Совета министров один за другим сменилось четверо председателей. Вместе с ними и по отдельности постоянно приходили и покидали свои посты руководители ведущих министерств: шесть раз - министры МВД, по четыре раза не только военный министр, но и министр иностранных дел и министр земледелия. Также трижды сменились министры путей сообщения, юстиции, народного просвещения и государственный контролер.

Редактор казахской газеты не находит выхода из создавшегося положения. Причину он видит не только в том, что «работоспособность агентов правительства понижается» и одновременно «разрозненность между правительством и обществом с каждым днем увеличивается». Главная причина - совершенно в другом.

«Правительство и общество представляют два совершенно противоположных лагеря, - размышляет Байтурсынов. - Как враждующие стороны, правительство и общество озабочены тем, кто из них выйдет победителем». Причем он замечает, что «на сближение - нет надежды». Обращают на себя внимание некоторые мысли обобщающегося характера одного из лидеров такой политической силы, как «Алаш»: «Вообще, на политическом горизонте тучи сгущаются... Крепится правительство, но недуг серьезен».

Такие крамольные мысли, конечно, не могли остаться без внимания полицейского ведомства. Перевод статьи «Политическое положение», помещенной в январском номере газеты «Казакъ», был направлен из Тургайского областного правления, которое находилось в ведении Министерства внутренних дел Российской империи, и поступил в канцелярию Оренбургского губернатора в один день. Под документом стоит подпись: «Перевел наблюдающий за повременными изданиями, выходящими в г. Оренбург на татарском и киргизском языках, переводчик Тургайского областного правления».

На этой официальной должности долгие годы был Мухамедьяр Тунганчин. До Февральской революции это была известная, но весьма одиозная личность, пользующаяся дурной славой. После революции, 2-8 апреля 1917 года, в протоколе Тургайского областного казахского съезда в Оренбурге было записано: «Сотрудник газеты «Казак» Мир-Якуб Дулатов с разрешения съезда охарактеризовал прошлую деятельность … переводчика тургайского областного правления Мухамед-Яра Тунганчина, состоявшего на службе в качестве агентов местного жандармского управления». Кроме того, о Тунганчине, стало известно, что он «по должности переводчика областного правления брал крупные взятки». Агент жандармского управления был с позором изгнан с Тургайского областного казахского съезда. Революционные изменения затронули все сферы жизни.

Обращает на себя внимание высказывание Байтурсынова, что Февральская революция, как писал он в то время, «была правильно понята и с радостью встречена киргизами потому, что, во-первых, она освободила их от гнета и насилия царского правительства и, во-вторых, подкрепила у них надежду осуществить свою заветную мечту - управляться самостоятельно».

Авторы: преподаватели кафедры социально-гуманитарных дисциплин НАО «КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы».

По материалам: Лёгкий Д. М., Ибраев Е. Е., Табулденов А. Н. «Ахмет Байтурсынов и газета «Казакъ» накануне Февральской революции 1917 г. в России». Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Исторические и социально-политические науки». 2023. № 2.

Читайте также

Лёгкий Д., Табулденов А. «При сем прилагаю свидетельство. Автографы Ахмета Байтурсынова в документах канцелярии Оренбургского губернатора» (№ 10 (1041) от 10 марта 2022 г.)

Материалы номера