Он был великим рядовым тружеником

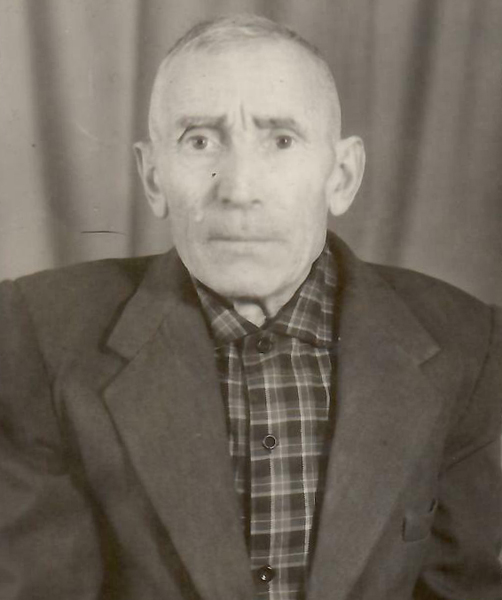

Иван ТЕРНОВОЙ, специально для «НГ», фото из семейного архива

Кондрат Терновой прошел через события трех войн. А между ними строил мирную жизнь

Кондрат Андреевич Терновой, рядовой 947-го стрелкового полка, колхозник колхоза «Червоная Зирка»

Советские люди знают, что такое Ленинградский фронт. Это война, которую человечество еще не видело. Это постоянные бомбежки, бомбардировки, голод, холод, ранения, контузии… и снова бой. На этом фронте воевал и мой отец - Кондрат Андреевич Терновой. Но рассказ о нем я начну десятилетием ранее.

В 30-х годах ХХ века происходили события, известные в истории СССР как коллективизация. В селе Анастасьевка Шуваловского сельского совета Убаганского района Кустанайской области этот процесс был тихим, спокойным по меркам тех лет. В 1932 году здесь возник колхоз «Червоная Зирка» - в переводе с украинского «Красная Заря».

В колхозе, кроме общественного хозяйства, имели в частной собственности около 23 гектаров яровых культур, 49 коров, свиней, овец и коз. В 1932 году здесь была кузнечно-ремонтная мастерская, выполнявшая работу по ремонту сельскохозяйственного инвентаря. В ней работали два человека. Велись также и строительные работы. Надо было строить фермы, базы, мастерские, дошкольные учреждения. На эти цели в 1932 году было выделено 563 рубля 00 копеек.

В 1932 году завершилась первая пятилетка, а с ней и коллективизация. Прошли изменения и в колхозах. Они перешли на плановое ведение хозяйства, определяли перспективы развития села и его социально-культурное содержание. Здесь появились школа, ясли-сад, красный уголок, в село стали возить газеты, появилось радио.

В начальный период формирования колхозов они были многоотраслевыми хозяйствами. Важную роль в этом имело наличие скота. На 1 января 1932 года было 12 рабочих быков и 42 рабочих лошади. Они составляли главную тягловую силу на всех видах труда колхоза.

Мерилом оценки труда колхозников был трудодень. В колхозе хорошо велся учет выработанного времени, чаще документы заполняли в произвольной форме, но они были понятны. Так, в табеле о работе в поле на прополке подсолнечника летом 1932 года было всего по колхозу 74 человека, в том числе моя мать Анна Терновая, она работала с 31 октября по 5 ноября 1932 года и выработала 2,5 трудодня, в другом списке под № 5 она выработала 10 трудодней за 8 дней работы.

Меня, как жителя этой деревни, интересовало, что представлял из себя колхоз после трех-четырех лет его образования. В 1932 году его можно было характеризовать по данным, изложенным в годовых отчетах. Они в это время составлялись в целом достаточно подробно, имели более 300 показателей, изложенных в 17 разделах деятельности. Показатели давались в сравнении с предыдущим годом.

Годовой отчет колхоза характеризуется его составом. В колхозе на 1 января 1932 года было 59 дворов, в которых жило 279 душ, среди них трудоспособных было 104 человека. Это было время первой пятилетки, когда коллективизация шла к завершению и число колхозников было неустойчиво. За год из колхоза вышли 6 дворов и исключена одна семья.

Мой отец Кондрат Андреевич Терновой жил и работал в колхозе, как и все труженики. Занимался животноводством, организовывал молочно-товарную ферму. Окончив курсы, он всю жизнь проработал ветеринарным фельдшером.

Быстро подошел 1939 год, запахло войной. В вечернее время всех молодых мужиков приглашали в контору для подготовки курса молодого бойца. Шла подготовка к войне. Кондрат к ней был готов.

Отец 1899 года рождения был участником событий Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Его военная карьера сложилась так. Первый раз был призван в армию в 1918 году и зачислен в 44-й стрелковый полк в качестве стрелка. По скупым данным военного билета, прослужил в этом полку около 4 лет. После увольнения в запас, 16 мая 1922 года, 20 лет занимался мирным крестьянским трудом в родной Анастасьевке, лечил крестьянских и колхозных животных и слыл хорошим специалистом, добрым человеком.

В первые дни Великой Отечественной войны была объявлена мобилизация. К отцу очередь подошла 16 января 1942 года. Призван был второй раз по мобилизации Убаганским объединенным райвоенкоматом и зачислен в 947-й стрелковый полк, принял военную присягу в составе Ленинградского фронта.

За время войны был много раз ранен, уволен в запас по ранению. В военном билете зафиксированы лишь основные ранения: 12 июня 1943 года - легкое ранение в бок, 20 сентября 1943 года - тяжелое ранение в правое плечо, 1 марта 1943 года - тяжелое ранение в правую ногу. С фронта вернулся на костылях и долго пользовался ими. Последнее ранение было тяжелое, долго не заживало, с ним он и умер. Это был крупный ожог ноги какой-то химической миной. Зарядное устройство мины было таково, что после взрыва и ожога тело не заживало, рана оставалась открытой.

Ему «везло» на географию войны - это был север СССР. Первый раз воевал в Мурманске и Мурманской области, второй раз - под Ленинградом и в Ленинградской области. Ему досталась защита Ленинграда и прорыв блокады. Здесь в 1944 году был ранен, попал в госпиталь, а затем в марте комиссован и направлен в Трудовую армию в Свердловск.

В 1945 году был демобилизован и превратился в гражданского человека. Награда, которой он больше всего гордился, - это медаль «За оборону Ленинграда», а их у отца было всего 7.

Он не был героем, он был самым что ни на есть великим рядовым тружеником войны, на теле которого остались и рубцы, и вмятины. Это именно он был под бомбами, артобстрелами, снайперами, это он ходил в атаку, бил фашистов, защищая Ленинград. Это он, сражаясь, провел около трех лет в болотистых окопах Ленинграда зимой и летом, в дождь и снег, в мороз и жару, и всегда на прицеле у врага. Думается, что такие люди - больше, чем герои. Они - стена, они - защитники. Их надо знать, помнить и уважать. Они - наша гордость.

Память о героях событий далеких лет Великой Отечественной войны живет не только в книгах и фильмах, не только в монументах, но и в названиях улиц, городов и иных населенных пунктах, и в памяти людей.

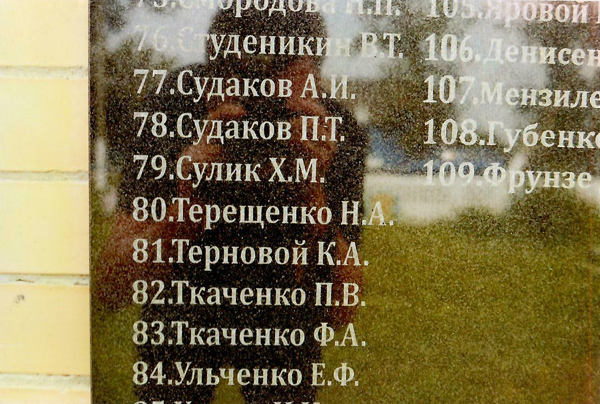

Обелиск «Они защищали Родину» в п. Большая Чураковка с фамилией К. А. Тернового

Память о героях Победы в п. Большая Чураковка воплотилась в обелиске, который стоит на главной улице поселка, напоминая людям: «Мы здесь, мы живы, мы живем в вашей памяти и сердцах людей».

Автор - профессор КРУ им. Байтурсынулы, кандидат исторических наук, почетный гражданин Костаная.

Материалы номера